【飲食店の集客方法】繁盛店の集客方法の本質とは

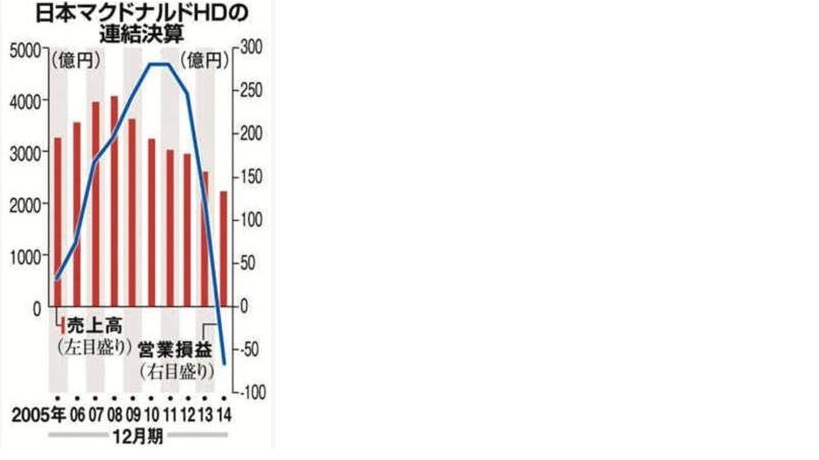

さらに2015年1月の売上高は異物混入問題が響き前年月比−38.6%とこちらも衝撃的な数字が続いた。さらに日本だけではなくグローバルでも暗雲が立ち込めている。1月末にはアメリカマクドナルド本社のトップ、ドン・トンプソンがCEOを退任するという人事が発表され、2014年夏、中国の工場で「使用期限切れの鶏肉問題」が発覚した事で日本や中国などで売上が激減。鶏肉問題の余波はアジア地区だけでなく北米や欧州市場にも影響が及んでいた。

約40年という長きにわたって君臨してきた「外食の雄」に一体何が起きているのだろうか?

マクドナルド低迷の原因は急ぎ過ぎたFC化と短期的なマーケティングの失敗と考えられている。

しかし、10年以上マクドナルドを見てきたマーケティング研究者たちは業績不振の根本的な原因は別の所にあるとみているようだ

最大の原因はマクドナルドのビジネスモデルが現代社会に合わなくなってきているのではないかということです。

世界を覆う健康志向とゆらぐマクドナルド信仰

世界中の人々を和食に向かわせている背景にはあるのは健康的な食への熱狂である。和食の特徴は食材の鮮度を重視する調理法とカロリーの低さ、そして舌(味覚)だけでなく、目でも料理を味わう(視覚)食の楽しみ方がある。

そして、日本人の和食回帰についてはこんなデータが存在している。

夕食メニューの変化を調べた日清オイリオの調査(2013年)によると「10年前と比べて和食を作る頻度が増えた人」は46%に上がった。それとは逆に「洋食を作る頻度が減った人」は32%だった。和食が増えた理由は「健康的だから」が72%、洋食が減った理由は「カロリーが高いから」が67%と最も高かった。

また、日本の社会が高齢化する事は食ビジネスにとって重要な意味を持っている。マクドナルドが日本で事業を開始した44年前と比べてメインターゲットの10〜20代の若者の数は大幅に減少している。ハンバーガーのような高カロリーの食べ物を好んで摂取する若者層が激減したのだからシニア層をターゲットとせざるをない。ところが、ここ数年のマクドナルドの商品開発はシニア層への対応をみ誤ってしまったように映る。

それに対してコンビニは「シニアシフト」に成功している。高齢者や核家族向けに小分けしたパックを準備したり、シニア層を意識した高品質のパンや惣菜そしてデザート類を開発している。ファーストフードといえど高齢者をターゲットにしなければビジネスが先細りになる事は明らかである。

所で2013年まで日本マクドナルドのCEOを務めていた原田泳幸氏が就任後にリリースしてきた”新商品”は基本的に米国やグローバルで成功したものの焼き直しが中心だった。具体的には「メガマック」「100円コーヒー」「えびフィレオ」などである。いずれもそれなりにヒットはしたが、いずれも米国やグローバルでの成功事例をコピーして日本市場に投入したにすぎない。

商品アイディアからプロモーションのやり方に至るまであまりにも米国本社に頼り過ぎていたツケが回ってきた。日本人の消費者が求めている日本発のメニュー開発を怠ってしまったのである。長期的な低迷の原因は日本を起点としたイノベーションの不足にあったのではないか

一時的には業績をV字回復させた原田氏ではあったが、重症患者に対して10年間の「延命の機会」を与えたにすぎなかったのかもしれない。

大打撃を与えた「使用期限切れ鶏肉」と「異物混入」

今のマクドナルドを語るうえで、切り離せない「食の安全性」に関する事件についても言及しなければならないだろう。2014年の使用期限切れ鶏肉問題、2015年に相次いだ異物混入についてである。マクドナルドの経営陣は2001年にもBSE問題で、消費者離れに続く赤字転落という手痛い経験をしている。その再来に、かつての教訓は生かされなかった。マクドナルドが提供する食の安心・安全に対する信頼性が揺らぎ、消費者の間で大いに動揺が広がった。

標準的なファーストフードチェーンは、安価な食材をグローバルに調達してセントラルキッチン方式で材料を大量に加工する。開発段階で絞り込んだシンプルなメニューを効率のよいフランチャイズシステムを通して大量に販売していく

このシステムではコスト効率が優先されるため提供する商品とサービスは画一的になりやすい。オペレーションの標準化と均一な商品の提供はそれ自体は悪いことではないが、これだけ消費者の好みが多様化している昨今、画一的なメニューを提供するだけでは消費者ニーズをとらえきれない。世界的な食のトレンドの変化に従来型の「マスマーケティング」(大量生産、大量販売、大量消費)の仕組みで対応する事が難しくなっているのである。また、ある程度は安全性を犠牲にしても安い食材を選択しようとする企業の姿勢に対して消費者は納得しなくなっている。

世界の食のトレンドに置いてきびり

驚くかもしれないが店舗数でみると今や世界最大のファーストフードチェーンはマクドナルドではない。店舗数が最も多いのはサブウェイである(ただし、売上高ではマクドナルド1位)マクドナルドの問題はサブウェイに店舗数で抜かれたという事だけではない。おひざ元のアメリカ市場ではファーストフードの新興勢力との競争において食材の質やメニューの魅力の点で大きな脅威にさらされている。

たとえば中規模ファーストチェーンのチポトレは、持続可能な農業を標榜しており畜産品にはホルモン剤や抗生物質を使用しない事を食材調達の基本的な条件としている。また野菜の生産者には出来るだけ自然な状態で野菜を栽培する事が求められ、それら鮮度の良い食材は店内で加工される。

実はマクドナルドはチポトレが株式公開する直前の2006年まで株式の一部を保有し、しかも皮肉なことに最大の株主でもあったチポトロはアメリカマクドナルドが本業に集中するために捨てた売却ブランドだったのである。

これはあくまでも推測だがヘッジファンドのパーシングからの要求で2006年に負債を圧縮するためにチポトレ株なのではないか。全くの仮定の話ではあるがマクドナルドが今でもチポトレを所有していればマクドナルドの事業展開はずいぶんと違ったものになったはずである。

もう一つの新興チェーンであるファイブ・ガイズは2013年の時点でアメリカとカナダに約1000店舗を展開している。アメリカでいま最も成長が早い「ファースト・カジュアル・レストラン」のチェーンの最大手で数年以内に2500店舗を目指している。

それとは対照的なのがマクドナルドやバーガーキングなどの伝統的なファーストフード企業である。旧来型のモデルでは基本的に安価な食材をグローバルに調達して工場で効率よく加工し、調理済みの加工食材を店舗で提供する。しかしアメリカ市場でもこのタイプのファーストフードレストランの人気に陰りが出てきている。

食に対するグローバルなトレンドはおそらく以下の様に要約できるだろう。

人々は新鮮でおいしい食材と料理を求めている。だたしフレンドリーなサービスは変わらずに。あまり高い値段は困るが時々は多少のお金を払ってでも安全で健康に良いものが食べたい。

グローバルな食のトレンドの変化にうまく対応できるかどうかが今後のマクドナルドを占う試金石になるのではないだろうかと考えている

東洋経済から引用

これからの時代で個人経営者が生き残る方法

40年間外食産業に君臨し続けた”外食の雄”といわれたマクドナルドや大手居酒屋等が経営戦略で迷走に陥っている中で我々のような小さなお店が生き残っていける手段は本当にあるのでしょうか?と思われるかもしれませんが、これからの時代生き残っていけるのは大手飲食店よりも我々のような地域密着型のお店だということにあたなはお気づきですか

その大きな理由の一つは少子化と高齢者の増加があげられます。ただ闇雲に集客していっても宣伝費が莫大にかかるだけだからです。今後は下手な鉄砲も数を撃てば当たるという安易な考えではなくターゲットを絞って集客しリピーターにしていく必要があります。

そしてもう一つは個人店と大手飲食店の味・価格・接客に大差がなくなってきていることです。差がなくなった理由は流通が発展したことや冷凍食品等の向上などが挙げられます。そのため他店と差別化できる所が減り、よっぽどの事がない限りお客さんはこっちのお店の方が良いなと思わなくなってきています。

これらの理由から今後飲食店を経営していくのはさらに難しくなっていくと思われます。しかし私たちはそのような厳しい状況下で生き残っていかなくてはいけません。そのためこれからの時代を生き抜いていくために必要な事は味・価格・接客だけでなくお客さんを呼ぶ方法とリピーターにする方法がより重要になってきます。なぜなら、いくら美味しい物を用意していてもお客さんが来てくれなかったりお客さんを呼ぶ方法を知らなければ潰れていくだけだからです。

そんな厳しい世の中で生き残っている飲食店の集客方法を飲食店の集客方法の本質で紹介しています。

実際の店舗名と実績数字を公表して集客方法を解説しているのでかなり参考になると思います。